“ 我是马命,

只要一息尚存就要工作!”

他的工作不再限于永利公司,而是积极投身到中国工业领域的各项工作,担任中央财经委员会委员、重工业部化工局顾问、化工部化工技术委员会主任等职。他积极从事学术活动,是最早的中国科学社成员之一,并担任过中华全国自然科学专门学会联合会副主席、中国科学技术协会副主席、中国化学会理事长、中国化工学会理事长,他还是中国科学院技术科学部委员。

1973年10月,行动不便的侯德榜在家召集技术干部会议,讨论化肥和制碱工业发展规划,12月又抱病修改磷肥生产的书稿,当时,他已不能执笔。他吃力地说:“我是马命,马是站着死的,只要一息尚存就要工作。”

83岁的侯德榜抱病在家主持讨论制碱工业发展

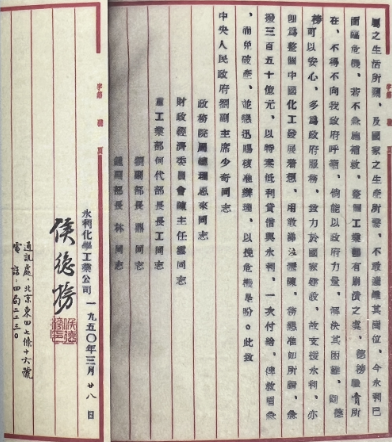

1950年,侯德榜致函刘少奇副主席、周恩来总理、陈云主任等领导,请求贷款支持。

侯德榜在自传中写到,周恩来总理亲临永利北京办事处访问时关心永利发展,允许收购,以解决资金周转的困难。

中国化工博物馆 馆藏

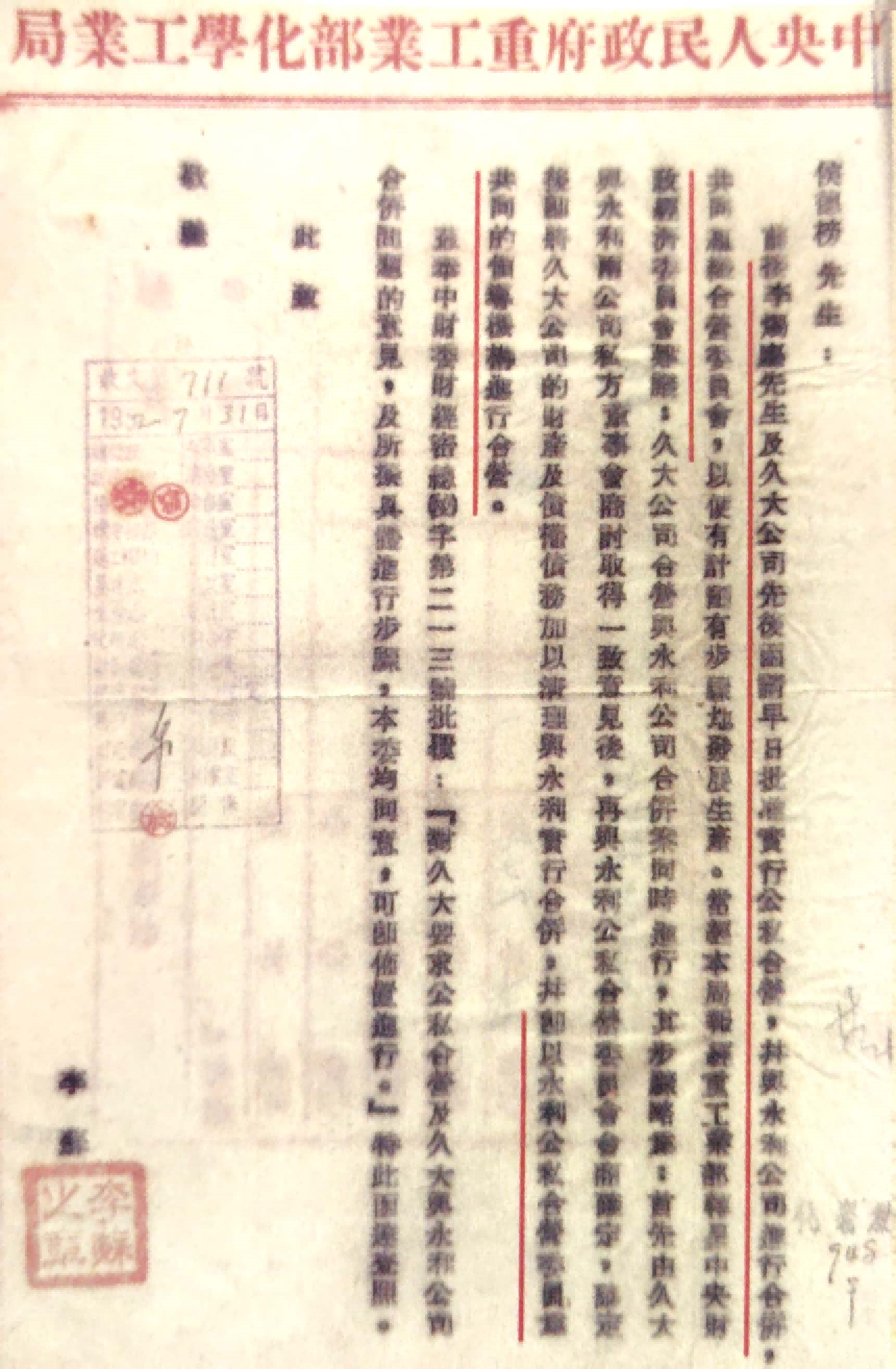

1950年6月23日,侯德榜致函重工业部部长何长工等领导,提出公私合营建议。

1952年6月22日,《人民日报》发布公私合营永利化学工业公司庆祝典礼公告。

1952年7月20日,重工业部化学工业局复侯德榜函。

1957年9月,侯德榜光荣地加入了中国共产党,从此由一个爱国知识分子转变成为一名共产主义战士。

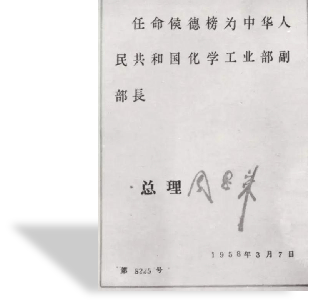

1958年3月7日,周恩来总理签署的国务院文件,任命侯德榜为化工部副部长。

1949年6月19日,中华全国自然科学工作者第一次代表大会筹备

委员会成立大会在北京举行。第一排右二为侯德榜。

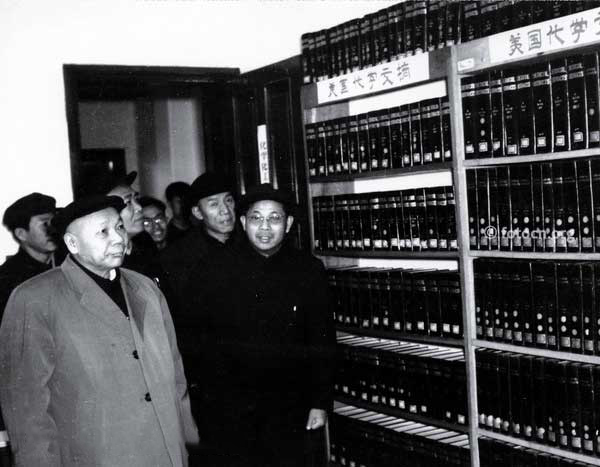

1962年,时任化工部副部长的侯德榜(左一)

在天津科学宫参观图书馆。

1950年,侯德榜在重工业部化学工业局担

任技术顾问时的工作证。

中国化工博物馆 馆藏

中国科学院院长郭沫若签署的技术科学部委员聘书

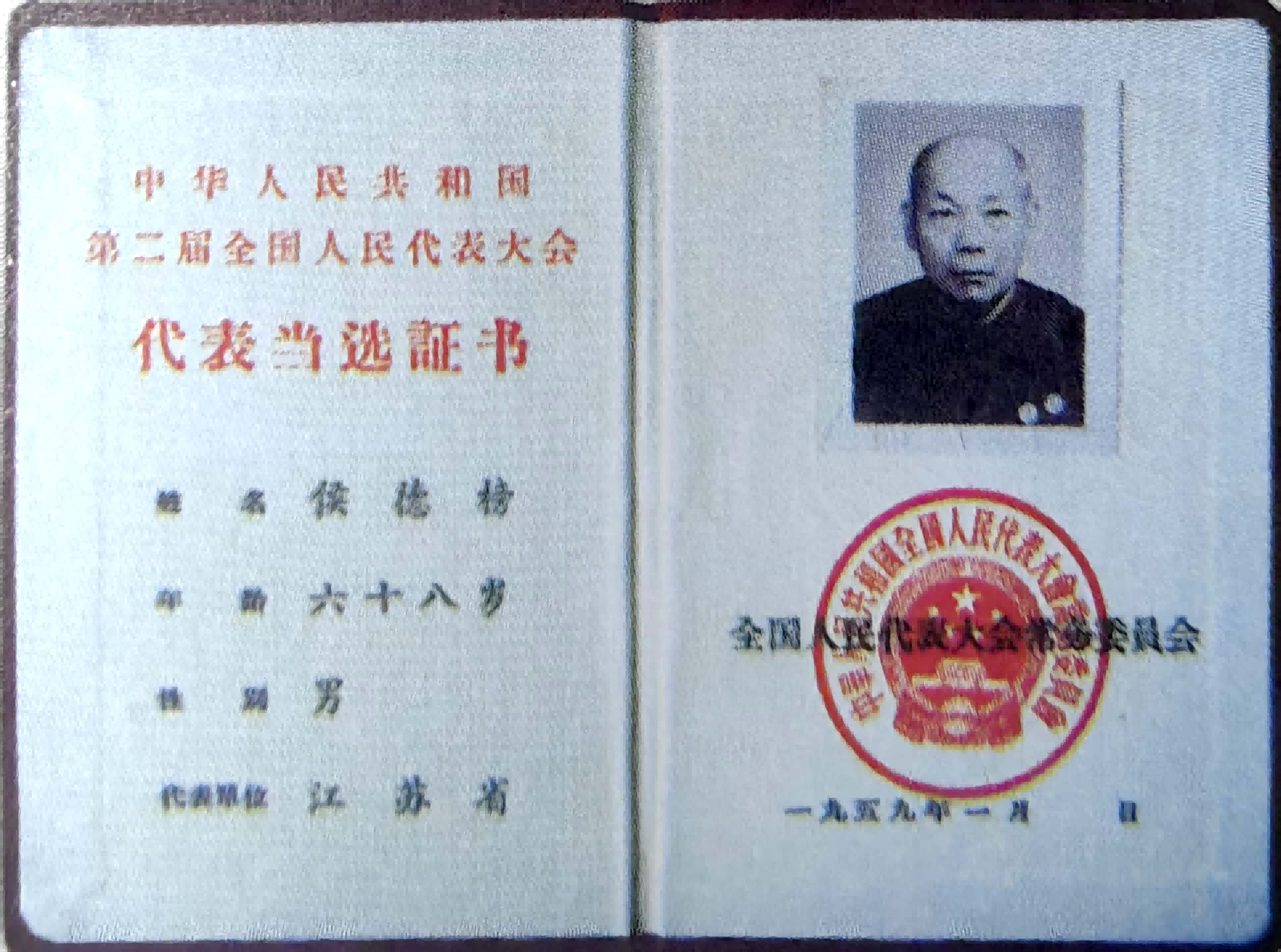

1954年起,侯德榜当选第一、二、三届人大代表,图为第二届代表证。

1958年初,侯德榜率领科技人员到上海研究院,进行现场设计、设备制作、安装及试验。他和全体组员连夜奋战,所有图纸都校对到每一数字,全部改完才逐张签字。

1958年5月1日,第一座小氮肥示范厂按计划开车成功,生产出第一批碳酸氢铵,化工部部长彭涛发来贺电。

1958年5月,侯德榜参加全国首座县

级氮肥示范工厂开工仪式,他在讲话

中称赞这是全国小氮肥设备“满天星”

中的“第一颗”。

1958年5月11日《解放日报》报道

开工仪式,侯德榜撰写文章,“这

个县级氮肥示范工厂的建成,既是

我国农业生产中的一件大事,也是

我国工业建设中的一件大事”。

1965年, 侯德榜、谢为杰,北京化工设计院,江苏省化工厅、丹阳化肥厂、上海化工研究院等联合获得国家科委颁发的“碳化法合成氨流程制碳酸氢铵”发明证书,是化肥工业发展史上的重要成果。此证书为时任科委主任聂荣臻签发。

1965年10月,“碳化法合成氨流程制碳酸氢铵”的新工艺,经国家科委审定为重大发明,侯德榜是首席发明人。

侯德榜在嘉兴化肥厂

照片由侯德榜家人捐赠

1957年,侯德榜在大连化工厂生产现场。

1962年,江苏丹阳化肥厂率先采用了侯德榜提出的新流程生产碳酸氢铵,为各地发展小氮肥事业开辟了一条新的道路。

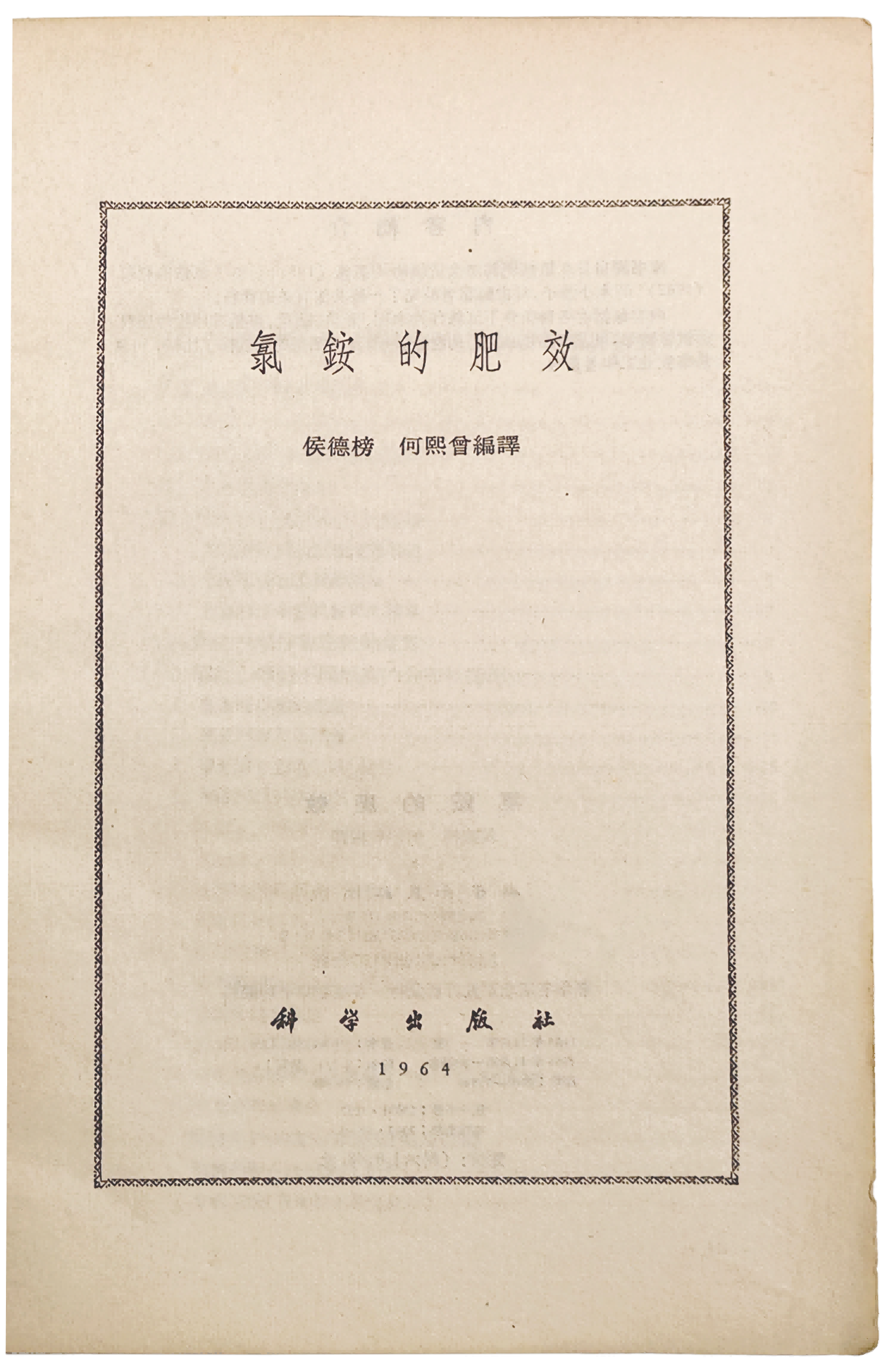

侯德榜的“侯氏碱法”(又称联碱法)为支援农业也做出巨大贡献,他在编译的《氯铵的肥效》一书写到:由于“联合制碱”法新工艺的成功,能以大量生产氯铵,其生产成本低廉,因此今后氯铵将被扭转到支援农业的轨道上去,而跻于氮肥的行列。

中国化工博物馆 馆藏